|

Für uns “moderne” Menschen spielt die Natur scheinbar nur noch eine geringe Rolle. Wir nehmen sie meist nur dann bewusst wahr, wenn im Fernsehen Bilder von sogenannten Umweltkatastrophen wie Überschwemmungen, Lawinen, Dürreperioden und dergleichen mehr berichtet wird. Mit technischen Hilfsmitteln wie elektrischen Lampen haben wir die Herrschaft der Nacht geschwächt, und mit Heizungen gleichen wir die Jahreszeiten aus. Flugzeuge und Kühlschiffe versorgen uns das ganze Jahr über mit der ganzen Palette von Früchten und Gemüsesorten oder bringen uns an fast jeden beliebigen Ort. Pharma- und Chemiekonzerne versorgen uns mit allerlei chemisch reinen Substanzen und Farben und nehmen uns so die Bürde des Sammelns, Kennens und Verarbeitens von Heil- und anderen Kräutern ab. Uhren und Kalender geben uns die Zeit an. Man könnte sagen, der Mensch, zumindest der in der industrialisierten westlichen Welt, hat sich von der “Natur” abgekoppelt. Und damit geht häufig auch ein Verlust seines Interesses an den Schauspielen der Natur einher. Zusätzlich erschweren manche technische Errungenschaften die Wahrnehmung der Erscheinungen. Um auf unser Thema zu kommen: selbst in einer kleinen Stadt in Mitteleuropa kann man selten mehr als die hellsten Sterne erkennen. Diese Entwicklung ist jung, etwa ein Menschenalter.

Was aber können wir am Sternhimmel entdecken (wenn wir zum Beispiel in den Ferien in ein abgelegenes Gebirgstal, auf eine Insel oder gar in die Wüste verschlagen worden sind - und natürlich einen wolkenlosen Himmel erwischen)? Ein erster kurzer Blick an den Nachthimmel in einer solchen, nicht “lichtverschmutzten” Umgebung zeigt eine Vielzahl kleiner Lichtpunkte und ein milchiges Band (und vielleicht den Mond; der stört an dieser Stelle). Fast alle dieser Pünktchen sind Sterne. Einige aber nicht. In unseren modernen Zeiten findet man Objekte, die sich schnell bewegen, vor allem kurz nach Sonnenuntergang oder kurz vor Sonnenaufgang. Einige dieser Dinger blinken rot, vielleicht auch grün. Das sind Flugzeuge und hier nicht von Interesse. Einige blinken sehr regelmässig und andere ziehen gleichmässig leuchtend ihre Bahn. Manchmal verschwinden sie relativ plötzlich. Bisweilen entdeckt man kurzzeitige aufblitzende Objekte, die sehr hell sein können, etwa wie die hellsten Sterne. Diese Dinger sind Satelliten auf niedrigen Umlaufbahnen, Space Shuttles, Raumstationen etc. In machen Fällen sind es vielleicht Meteore. Mit all diesen Objekten wollen wir uns hier nicht aufhalten.

Wenn wir geduldig sind und lange genug Ferien und schönes Wetter haben, werden wir eine Beobachtung machen können, die bereits in den ersten Kulturen, von denen wir schriftliche Überlieferungen haben (und auch entziffern konnten), bekannt war. Es ist die Beobachtung, dass es neben der Sonne und dem Mond fünf sternartige Pünktchen gibt, die sich nicht wie die Sterne verhalten. Die Sterne bleiben relativ zueinander gleich angeordnet, selbst solange es denkende Menschen gibt (die keine Teleskope benutzen oder sehr alte Aufzeichnungen von Sternpositionen zur Verfügung). Wer zum Beispiel einmal weiss, wie die Sterne der Sternbilder Orion oder grosser Bär zueinander stehen, braucht sich keine Sorgen mehr zu machen, dass sich das zu seinen Lebzeiten ändern wird. Die besagten fünf verschieben sich aber relativ zu den “echten” Sternen (die darum manchmal auch Fixsterne genannt werden), und darum nannten die antiken Griechen “Wanderer”. Das germanisierte griechische Wort dafür heisst Planeten.

Die Planeten wandern mit verschiedenen Geschwindigkeiten über das Firnament. Der schnellste heisst Merkur, dann kommt die Venus, der Mars, der Jupiter und der Saturn. Diese Namen stammen aus dem Lateinischen und sind von den Römern aus dem Griechischen übertragen worden. Merkur war der Götterbote mit den Nebenjobs Gott der Händler und der Diebe, die Venus die Göttin der Liebe und was dazugehört, der Mars der Gott des Krieges, der Jupiter der Götterboss und der Saturn der Gott des Landbaus, ein Vorläufer des EU-Kommisars für Landwirtschaft und Forsten.

Gelegentlich werden wir eine weitere Sorte von Objekt auftauchen, wachsen und wieder verschwinden sehen: die Schweifsterne oder Kometen. Das Wort Komet stammt von Koma und bedeutet eigentlich “Haar”. Einige dieser Kometen kehren periodisch wieder, allerdings sind die Perioden in den meisten Fällen sehr lang: Halley nimmt sich knapp 76 Jahre Zeit für einen Umlauf, und der famose Hale-Bopp wird erst in etwa zweieinhalbtausend Jahren wieder in den inneren Regionen des Sonnensystems auftauchen.

Ausser diesen fünf genannten Planeten wurden noch drei weitere mit Hilfe von Teleskopen entdeckt: Uranus 1781 von William Herschel, Neptun 1846 von Johann Galle nach Berechnungen von Urbain Jean Joseph Leverrier (und John Couch Adams), und Pluto 1930 von Clyde William Tombaugh. Bereits Galilei entdeckte mit seinen Teleskopen die vier grössten Jupitermonde Io, Europa, Ganymed und Kallisto. Vor allem Jupiter und Saturn besitzen eine sehr reiche “Mondbevölkerung”, aber auch Uranus und Neptun besitzen zahlreiche Monde. Ausser Merkur und Venus besitzen alle Planeten Monde, die man auch als Satelliten oder Trabanten bezeichnet.

Daneben gibt es noch einige tausend kleine Körper, die Planetoiden oder Asteroiden, die zusammen genommen weniger Masse haben als unser Erdmond. Ceres, der grösste Asteroid, hat 940 km Durchmesser und wurde 1801 von Guiseppe Piazzi entdeckt.

Fassen wir zusammen: wir haben einen Stern, neun Planeten, Monde, Asteroiden, Kometen, künstliche Satelliten und dazu noch Staub und hochenergetische Partikel.

zum Seitenkopf, zum Inhaltsverzeichnis dieser Seite

Was wissen wir soweit? Stellen wir uns vor, wir haben den Wissensstand der “blossen Augen”, also kein Teleskop zu unserer Verfügung wie zur Zeit der alten Griechen. Dann kennen wir die Sonne und den Mond, die fünf Planeten Merkur, Venus, Mars, Jupiter und Saturn, sowie die Kometen. Weiter wissen wir, dass die Planeten in der obigen Reihenfolge immer langsamer werden. Merkur und Venus entfernen sich nie weit von der Sonne; das heisst, sie können nie “mitten in der Nacht” beobachtet werden. Und Mars, Jupiter und Saturn ändern manchmal ihre Richtung am Himmel für eine gewisse Zeit, bis sie wieder umkehren und in der gewohnten Richtung nach Osten über den Himmel ziehen. Ihre Geschwindigkeiten sind also nicht konstant, und bei genauerer Betrachtung sind es die Geschwindigkeiten der anderen Planeten sowie der Sonne und des Mondes auch nicht.

Was können wir damit anfangen? Beginnen wir damit, dass wir uns für sehr wichtig halten, und setzen wir uns und damit die Erde ins Zentrum der Welt. Unbestreitbar hat die Sonne eine wichtige Aufgabe. Wenn die Erde eine Kugel ist, wie dies z.B. Eratosthenes plausibel machen konnte, dann muss die Sonne wohl um die Erde kreisen, damit sie am Morgen im Osten aufgehen und am Abend nach ihrem Bogen über den Himmel im Westen verschwinden kann. Soweit ist es klar. Genauer besehen, stellen sich einige Fragen: die Griechen waren der Meinung, dass der Kreis die perfekte Form ist, auf der sich alles Himmlische bewegt. Nun war aber bereits Hipparchos um 100 vor Christus bekannt, dass die Jahreszeiten nicht gleich lang sind. Die Jahreszeiten sind folgendermassen festgelegt: Frühling von der Frühlingstagundnachtgleiche (Äquinoktium) bis zur Sommersonnenwende, dem Tag mit der kürzesten Nacht; der Sommer von der Sommersonnenwende bis zum Herbstäquinoktium; der Herbst von jenem bis zur Wintersonnenwende und der Winter von da an bis zum Frühjahrsäquinoktium. Das Jahr insgesamt hat 365.25 Tage. Das Frühjahr dauert 94.5 Tage, der Sommer 92.5 Tage. Die beiden sind also schon nicht gleich lang, und für Herbst (88.125 Tage) und Winter (90.125 Tage) bleiben nur noch 178.25 Tage im Vergleich zu 187 Tagen für Frühling und Sommer. Offensichtlich ist die Sonne nicht gleich schnell während des Jahresablaufs.

Hipparchos wollte oder konnte von der Kreisbahn als Bahn der Sonne um

die Erde nicht ablassen, und musste sich überlegen, wie er trotzdem

ein Modell bauen konnte, in welchem die Sonne verschieden schnell

sein kann. Die Lösung war, dass die Sonnenbahn eine Kreisbahn blieb,

aber die Erde nicht genau im Mittelpunkt des Kreises lag, sondern

etwas vom Zentrum verschoben, also exzentrisch. In Abbildung

2.1 ist das Modell grafisch dargestellt.

Hipparchos konnte also die Sonne um die Erde kreisen lassen, ohne von der Kreisbahn als “göttlicher” Form lassen zu müssen. Auch für den Mond konnte Hipparchos sein Modell erweitern. Weitere Ergänzungen, um die Bewegungen der Planeten zu erklären, wurden bis etwa 200 nach Christus vorgeschlagen. Zu dieser Zeit schrieb Ptolemaios, ein griechischer Gelehrter in Alexandria, das Werk “Mathematische Zusammenstellung”, die später als Almagest bekannt wurde.

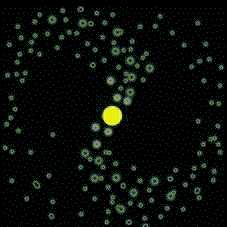

Das Problem mit den Planeten war, wie oben bereits erwähnt, dass sie nicht gleichförmig über den Himmel laufen, sondern Schlaufen einlegen können. Um diese Bewegung erklären zu können, natürlich immer noch mit Kreisbahnen, musste man schon etwas tiefer in die Trickkiste greifen: die Planeten kreisen nicht einfach um die Erde, sondern sie bewegen sich auf einem Epizykel, der auf einem Deferenten abläuft. Das sind beides Kreise, und am besten veranschaulicht man sich die Geschichte graphisch, siehe Abbildung 2.2.

Zusammenfassend können wir festhalten, dass mit einigen Tricks ein

Modell erstellt werden konnte, in dem die Erde im Zentrum der Welt,

wenn auch etwas exzentrisch, ruht, und der Mond, die Sonne und die

Planeten um sie kreisen. Ganz aussen dreht sich die Sphäre der

Fixsterne. Dieses geozentrische Weltbild war sehr erfolgreich,

nicht nur für die Anschauung, sondern auch für die Berechnung von

Aufenthaltsörtern der Planeten zu beliebigen Zeiten. Von der Zeit

der Entstehung dieses Modells um etwa 300 vor Christus wurde es bis

Ptolemaios verfeinert, und von da an fast unverändert beibehalten,

wobei die Bedeutung der Astronomie im Abendland nach Hypatia (400

nach Christus) sehr gering war. Die Rolle der Hüter des antiken

Wissens wurde für fast tausend Jahre bis etwa 1500, als die

Renaissance durch Europa zog, von den Arabern wahrgenommen. Daher auch

der Name Almagest, was an das arabische Wort für “das Grösste”

erinnert. Abbildung 2.3 zeigt eine mittelalterliche

Buchgrafik des Ptolemaiischen Modells.

Um 1500 entwarf der Pole Nikolaus Kopernikus, wahrscheinlich während

seiner Studien in Italien, ein Konkurrenzmodell zum Ptolemaiischen

Weltbild. Kopernikus setzte die Sonne ins Zentrum, und die Erde, wie

alle anderen Planeten, auf eine Kreisbahn um die Sonne herum. Weil er

an Kreisbahnen festhielt, musste auch Kopernikus zusätzliche

Konstrukte in sein Modell aufnehmen, um die Planetenbewegung

erklären zu können. Weil er ein vorsichtiger und in Kirchendingen

bewandter Mann war, liess Kopernikus seine Ergebnisse erst in seinem

Todesjahr im Werk “De revolutionibus orbium coelestium” (Über die

(Um)läufe der Himmelskörper) 1543 veröffentlichen. Die Kirche

goutierte solche ketzerischen Meinungen nicht sonderlich, da eine

Erde “am Rande” der zentralen Bedeutung der Menschheit ihrer Meinung

nach widersprach, und damit letztlich auch die Bedeutung der Kirche in

Frage zu stellen drohte (Man sollte sich vor Augen halten, dass es die

Zeit der Reformation war - Luthers Anschlag der 95 Thesen in

Wittenberg war 1517 -, und die Kirche somit in “Alarmbereitschaft”

versetzt war.). Dennoch wurde Kopernikus Buch anfänglich kaum

bekämpft. Im Umfeld der Aufbruchsstimmung, der Möglichkeiten der

Reproduktion durch den mittlerweile etablierten Buchdruck und die

Gründung von Universitäten im Europa nördlich der Alpen

verbreitete sich die Idee vom heliozentrischen Weltbild

(siehe Abbildung 2.4).

Es ist zu bemerken, dass es bereits in der Antike den Vorschlag eines heliozentrischen Modells von Aristarch von Samos gab. Speziell Archimedes war von Aristarchs These wenig begeistert. Seiner Meinung noch musste das Modell falsch sein, weil im Fall einer Bewegung der Erde im Raum die Fixsterne eine jährliche Verschiebung zeigen müssten, was man mit blossem Auge nicht beobachten kann. Tatsächlich wurde das gleiche Argument auch gegen Kopernikus' Modell eingesetzt, und man musste noch bis 1838 warten, bis Friedrich Wilhelm Bessel die sogenannte jährliche Parallaxe des Sterns 61 Cygnis messen konnte. Ohne Teleskop und genauer Winkelmessmöglichkeit war das nicht möglich, da die Genauigkeit besser als 1 Bogensekunde sein muss, und mit blossem Auge nicht mehr als 1 Bogenminute, also sechzigmal mehr, erreichbar ist.

Ein dänischer Astronom und Choliker, Tycho Brahe, war für die nächsten Entwicklungsschritte von grosser Bedeutung. Brahe bekam vom König Christian von Dänemark die Insel Hven als Lehen und erbaute dort das Observatorium Uraniborg, das erste grosse Observatorium im christlichen Abendland. Dort arbeitete er mit einem “Team” während zwei Jahrzehnten, bis der Nachfolger Christians sich weigerte, das nicht ganz billige Unterfangen weiter zu finanzieren. 1597 verliess Brahe mitsamt seinem “Hofstaat” und seinen Instrumenten Hven und kam 1599 in Prag an, wo er in die Dienste Kaiser Rudolf II trat. 1601 starb er während eines Banketts vermutlich an einem Blasenriss. Die grosse Neuerung der Arbeitsweise Brahes bestand darin, dass er statt einer einzelnen Messung mehrere vornahm, wenn möglich, auch mit verschiedenen Instrumenten. Da er sehr an der technischen Seite interessiert war, kam die Auswertung der Daten oft nur bis ins rudimentäre Stadium.

Während seiner aktiven Zeit hatte Brahe das Glück, im November 1572 einen “neuen Stern”, eine Nova (tatsächlich war es eine Supernova) und 1577 einen hellen Komet beobachten zu können. Daneben vermass er die Marsbahn mit der besten möglichen Qualität, die ohne Teleskop möglich ist.

Johannes Kepler, erst ein Assistent von Brahe in Prag, dann sein Nachfolger, erkämpfte sich gegen Brahes Familie Zugang zu dessen Daten. Aus den Marsdaten konnte er seine drei berühmten Gesetze herleiten:

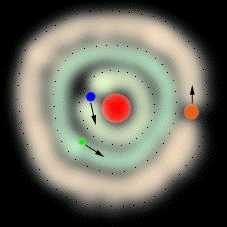

Keplers erstes Gesetz stellte sich später bei Newton als Spezialfall heraus. In Gravitationspotenzialen (die Sonne übt dank ihrer Masse eine Anziehungskraft, die man physikalisch mit dem Gravitationspotential beschreiben kann) mit einer Zentralkraftquelle (eben die Sonne) laufen Testteilchen wie Planeten oder Kometen auf sogenannten Kegelschnitten. Diese Bahnformen erhält man dadurch, dass man durch einen Kegel verschiedene Schnitte macht. Die möglichen Bahnformen Kreis, Ellipse, Parable und Hyperbel sind in Abbildung 2.5 gezeigt.

| Planet | mittlerer Abstand a [AU] | Umlaufzeit T [Jahre] | a3 | T2 | ||

| Merkur | 0.387 | 0.241 | 0.058 | 0.058 | ||

| Venus | 0.723 | 0.615 | 0.378 | 0.378 | ||

| Erde | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | ||

| Mars | 1.524 | 1.881 | 3.537 | 3.537 | ||

| Jupiter | 5.203 | 11.862 | 140.8 | 140.7 | ||

| Saturn | 9.534 | 29.456 | 867.9 | 867.7 |

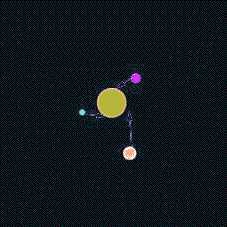

Das heliozentrische Weltbild zusammen mit den elliptischen Bahnen Keplers ermöglichte nun auch eine genau Beschreibung der rückläufigen Planetenbewegungen. Da die Planeten um so langsamer umlaufen, je weitere sie von der Sonne weg sind, wird ein äusserer Planet von einem inneren überholt, und damit scheint der äussere Planet zurücklaufen. Das ist in der Abbildung 2.7 dargestellt.

Weitere Neuerungen an unserem Weltbild brachte die Erfindung des Teleskops durch den Holländer Hans Lippershey und dessen Einsatz in der Astronomie, die mit den Jesuiten des Vatikanobservatoriums begann, und mit Galileo Galilei einen grossen Schub erlebte. Galilei fand am Mond Landschaften mit Bergen vor, konnte die Phasen der Venus beobachten und entdeckte die vier grossen Monde des Jupiter und deren Bewegungen. Damit hatte er ein Anschauungsbeispiel für das Sonnensystem im Kleinen. Desweiteren fand er heraus, dass das Band der Milchstrasse aus Sternen besteht anstatt einer diffusen Masse. Da Galilei eher ein extrovertier Mann war, handelte er sich von der kirchlichen Inquisition Hausarrest ein, wurde aber 1992 von Papst Johannes Paul II “freigesprochen”.

Isaac Newton, der vermutlich bedeutenste Wissenschaftler seiner Zeit und weit darüber hinaus, konnte die zugrunde liegenden physikalischen Gesetze aus den Beobachtungen und Gesetzen seiner Vorläufer und Zeitgenossen finden. Diese sogenannten Newtonschen Gesetze bilden die Grundlage der klassischen Mechanik und sind bis heute in regem Gebrauch. Erst mit der speziellen Relativitätstheorie (1905) und der allgemeinen Relativitätstheorie (1916) durch Albert Einstein wurde die Verallgemeinerung der Mechanik auf sich schnell bewegende Teilchen und extreme Massendichten gefunden.

Damit haben wir die Anordnung unserer direkten Nachbarschaft soweit herausgefunden: im Zentrum die Sonne, dann folgen von innen nach aussen die vier Gesteinsplaneten Merkur, Venus, Erde (mit Erdmond) und Mars (mit den kleinen Monden Deimos und Phobos), weiter der Asteroidengürtel, dann der Jupiter (mit vielen Monden), der Saturn mit Ring und vielen Monden), der Uranus (immer noch viele Monde), der Neptun (auch noch viele Monde) und, seit 1999 wieder ganz aussen, der Pluto mit seinem Mond Charon.

zum Seitenkopf, zum Inhaltsverzeichnis dieser Seite

Wie kann man ganz allgemein Entfernungen messen?

Eine Methode der Entfernungsbestimmung verwendet die sogenannte Parallaxe. Man kann sich eine Vorstellung von der Funktionsweise mit einem Finger oder einem Stift machen, den man sich in verschiedenen Entfernungen vor das Gesicht hält und dann abwechselnd mit dem einen und das anderen Auge gegen den Hintergrund betrachtet. Je näher man den Finger oder Stift vor den Augen hat, desto grösser ist dessen augenscheinliche Verschiebung vor dem Hintergrund.

Etwas präziser ausgedrückt: der Winkel, unter dem das Objekt (der Stift, ein Stern) erscheint, ist umso kleiner, je weiter das Objekt von uns weg ist. Auch klar ist, dass man mindestens zwei Beobachtungsorte (im Beispiel von oben die beiden Augen) braucht, um eine Entfernung bestimmen zu können. Mit unseren Augen alleine können wir natürlich keine Winkel messen, aber dafür gibt es technische Messgeräte.

Eigentlich misst man mit Parallaxen eine Grösse: im Fall der täglichen Parallaxe, die zum Beispiel für die Bestimmung der Entfernung zum Mond verwendet werden kann, misst den Winkel, unter dem z.B. der Durchmesser der Erde von einem Punkt auf dem Mond aus gesehen ist. Wenn man den Durchmesser der Erde kennt und diesen Winkel, kann man die Entfernung zum Mond ausrechnen. Oder zur Venus: zwei Beobachter auf der Erde, die 10000 km voneinander entfernt sind, finden die Venus zum Zeitpunkt der kleinsten Entfernung um 49 arcsec (= Bogensekunden) relativ zu den Hintergrundsternen verschoben. Wie weit ist die Venus dann entfernt? (etwa 0.27 AU = 38 Mio km).

Ausser der täglichen Parallaxe gibt es noch andere Verfahren, um Entfernungen im Sonnensystem zu bestimmen. Eine ist, die Grösse der Venus zum Zeitpunkt des kleinsten Abstandes von der Erde zu messen, und dann während der grössten “Separation” (wenn die Venus am weitesten von der Sonne weg ist). Mit ein wenig Geometrie kommt man auf das Ergebnis, wenn man für die Umlaufbahnen von Venus und Erde konzentrische Kreisbahnen annimmt und weiss, dass die Venus 64 arcsec gross ist bei der grössten Annährung und 10 arcsec bei der grössten Separation (das ist der grösste Winkelabstand von der Sonne).

Das genaueste Verfahren zur Entfernungsbestimmung im Sonnensystem sind

aber Laufzeitmessungen von Radarstrahlung. So “schiesst” man zum

Beispiel auf die Venus einen Radarimpuls und misst die Zeit, bis das Signal

zurückkommt (im Fall der Venus sind das beim

kleinsten Abstand etwa 4 Minuten). Da man die Zeit sehr gut messen

kann, erreicht man mit dieser Methode ein sehr grosse Genauigkeit.

Praktisch führt man solche Messungen sehr oft an verschiedenen

Stellungen von Erde und Venus, oder Erde und ein Asteroid (vor allem

Eros), um so die Bahn genau zu bestimmen und die mittlere Entfernung

Erde-Sonne zu berechnen. Diese mittlere Entfernung Erde-Sonne

bezeichnet man als Astronomische Einheit mit der Abkürzung AU (vom

Englischen Astronomical Unit) und der Grösse

![]() km, oder, als Faustwert, 150 Mio km.

km, oder, als Faustwert, 150 Mio km.

Die Entfernung Erde-Sonne ist einer der wichtigsten Bausteine unseres Bildes vom Universum, denn alle weiteren Entfernungen beruhen auf diesem Bauklötzchen. Je besser man diesen Wert kennt, desto genauer kann man die Entfernungen zu Sternen in der Nachbarschaft der Sonne, und dann zu weiter entfernten Sternen und schliesslich zu Galaxien und Galaxienhaufen bestimmen. Das wird in folgenden Kapiteln jeweils noch aufgegriffen werden.

zum Seitenkopf, zum Inhaltsverzeichnis dieser Seite

Im letzten Abschnitt haben wir den Einsatz von Radar für die Entfernungsbestimmung vor allem zur Venus besprochen. Gerade die Venus ist ein gutes Beispiel für andere Einsatzmöglichkeiten von Radiostrahlung.

Die Venus verfügt über eine sehr dichte Atmosphäre, die im Bereich des sichtbaren Lichtes völlig undurchsichtig ist. Mit anderen Worten, mit einem normalen Teleskop kann man die Venusoberfläche nicht beobachten. So kann man auch nicht einfach sehen, ob sich die Venus wie die Erde oder der Mars um die eigene Achse dreht. Mit Radaruntersuchungen kann man das herausfinden, und zwar mit Hilfe des Dopplereffekts. Der Dopplereffekt ist nach dem in Salzburg geborenen Physiker Christian Doppler benannt, und den meisten wohl als Sireneneffekt bekannt: wenn ein Auto auf einen zukommt, tönt eine Sirene höher als wenn das Auto sich von einem entfernt. Die Tonhöhe ist also von der relativen Bewegung der Quelle und des Senders abhängig (statt das Auto auf uns zufahren zu lassen, hätten wir genauso gut auf das stehende Auto zu laufen können; allerdings sind die meisten Leute zu Fuss etwas langsamer unterwegs als durchschnittliche Autos ausserhalb der Rush-hour). Mit Licht, also auch Radiowellen, verhält es sich ähnlich: Licht von einem Sender, der sich auf uns zubewegt, ist “blauverschoben”, von einem Sender, der sich von uns wegbewegt, ist “rotverschoben” (siehe Abbildung 2.8. Das muss man wahrscheinlich etwas ausführlicher erklären. Licht ist eine elektromagnetische Welle, und die Farbe, mit der wir (sichtbares) Licht wahrnehmen, hängt von der Wellenlänge ab. Je kürzer die Wellenlänge, desto “blauer” ist das Licht. Je langwelliger, desto “röter”. Bildlich gesprochen, wird der Wellenzug zusammengequetscht, wenn sich der Sender auf uns zu bewegt (oder wir auf ihn), die Wellenlänge also kleiner, und somit erscheint uns das Licht blauer. Wenn der Sender von uns wegläuft, wird der Lichtwellenzug auseinandergezogen, die Wellenlänge also grösser, und die Quelle sieht röter aus.

Wenn wir also einen Radarstrahl auf die Venus schicken, und diese rotiert, dann wird ein Teil des Lichtes auf der Seite reflektiert, die sich auf uns zubewegt, und ein Teil auf der sich von uns wegbewegenden Seite. Wenn wir einen “einfarbigen” (monochromatischen) Radarstrahl geschossen haben, werden wir einen polychromatischen (mehrfarbigen) empfangen, wenn die Venus rotiert. Und zwar wird das Echo umso “bunter”, sprich weiter aufgefächert sein, je schneller die Venus rotiert. Kurz und gut: die Venus rotiert, aber sehr langsam, nämlich in 243 Tagen. Das ist länger, als die Venus um die Sonne braucht (225 Tage). Und das auch noch “falsch” herum, nämlich retrograd, also im umgekehrten Drehsinn als sie um die Sonne läuft. Damit ist sie im Sonnensystem einzigartig.

Offensichtlich kann man mit Radiowellen die Wolken durchdringen, sonst wäre der Echoeffekt, den wir gerade kennengelernt haben, nicht möglich. Diese Eigenschaft von Radiowellen benutzte man, um mit Hilfe von Sonden, die die Venus umkreisten, deren Oberfläche zu kartografieren. Am besten schaffte das bislang die Magellansonde (August 1990) mit einer Auflösung von 120 m, die fast die ganze Venusoberfläche erfasst hat. Man kann wahrscheinlich sagen, dass die Venusoberfäche besser bekannt ist als die Erdoberfläche, denn die Ozeanböden der Erde sind sehr schwierig genau zu vermessen.

zum Seitenkopf, zum Inhaltsverzeichnis dieser Seite

Neben bodengebundenen optischen und Radioteleskopen kommen “airborne” und “spaceborne” Beobachtungsanlagen zum Einsatz. Erstere sind zum Beispiel Teleskope in Flugzeugen oder an Ballons, letztere sind Satellitenteleskope wie das Hubble Space Telescope (HST), ISO, RoSat oder Raumsonden, die direkt zu den zu untersuchenden Objekten fliegen und diese aus der Nähe erkunden. Zum Teil sind diese Sonden oder Teile davon mehr oder weniger weich auf dem Mond oder Planeten gelandet (zum Beispiel die Viking-Sonden auf dem Mars und die Venera-Missionen auf der Venus), zum Teil kreisen sie um den Zielplanet (wie die Magellan-Mission um die Venus oder die Galileo- oder Cassini-Sonden zu Jupiter bzw. Saturn), oder sie passieren die Objekte (wie die Pioneer- und Voyagersonden oder das Giottoraumschiff).

zum Seitenkopf, zum Inhaltsverzeichnis dieser Seite

Wie das Sonnensystem entstanden ist, hat schon in grauer Vorzeit die Menschen bewegt. Unzählige Schöpfungsmythen wie in der griechischen Sagenwelt, der germanischen Edda, der Bibel oder den ägyptischen Legenden sind dafür Zeuge. Dennoch dauerte es lange Zeit, bis rationale Modelle vorgeschlagen wurden. Das erste “vollständige” Modell wurde vom preussischen Philosophen Immanuel Kant aufgestellt; es ist unter dem Namen Kantsche Nebelhypothese bekannt. Abbildung 2.9 zeigt die Titelseite seiner Abhandlung.

Nach Kants Vorstellung entwickelte sich das Sonnensystem aus einer grossen Wolke annähernd gleichförmig verteilten Gases, siehe Abbildung 2.10. Diese Wolke beginnt, aufgrund chemischer und mechanischer Kräfte, zu klumpen (koagulieren) und danach zu rotieren; das ist ein klarer Verstoss gegen das Gesetz der Drehimpulserhaltung und damit gegen die “Newtonischen Gesetze”. Weiter bildet sich ein Wirbel, mit der Protosonne im Zentrum, die mechanisch durch Reibungseffekte aufgeheizt wird. Mit zunehmender Erhitzung beginnt die Sonne zu leuchten (Abbildung 2.11), und die Planeten entstehen aus dem Gaswirbel. Kometen erscheinen, und die Planeten stürzen aufgrund der Reibung in die Sonne ), was die Sonne zur Explosion bringt (Abbildung 2.12), wodurch das Gas wieder gleichmässig verteilt wird und das Spiel von Neuem beginnen kann.

|

|

|

|

|

|

Die Nebelhypothese von Kant hat zwar einige grobe Fehler, aber die Grundzüge sind richtig erkannt. Eine bemerkenswerte Leistung im Jahr 1755.

Das Kantsche Modell wurde unter anderem von Simon Pierre Laplace 1796 (korrektere Behandlung des Drehimpulsproblems) und von William Herschel verfeinert.

Das heutige Modell geht von einer grossen Gaswolke aus, die nur wenig rotiert, und “gravitativ instabil” wird. Das bedeutet, dass das Gleichgewicht zwischen Gasdruck und Eigenanziehungskraft verloren geht und die Wolke in sich zusammenfällt. Bei der Kontraktion muss aber der Drehimpuls erhalten bleiben, und so rotiert die sich verkleinernde Wolke immer schneller. Das ist der bekannte Pirouetteneffekt, den EistänzerInnen nutzen, wenn sie sich mit weit ausgestreckten Armen und oft auf einem Bein zu drehen beginnen, dann die Arme an den Körper ziehen und dadurch immer schneller rotieren. Mit der Zeit bildet sich aus der rotierenden Gaswolke eine Scheibe heraus, da Gas in einem kugelartigen rotierenden Gebilde zwar versucht, ins Zentrum zu fallen, aber wegen der Zentrifugalkraft daran gehindert wird. So bleibt dem Gas nur ein Absinken zur “Äquatorebene” der kollabierenden Wolke. Im Zentrum sammelt sich die meiste Masse an, und sobald die Scheibe so dicht ist, dass Teilchen stark miteinander in Wechselwirkung treten, sinkt Material weiter ins Zentrum, und der Drehimpuls wird immer weiter nach aussen abtransportiert. Im Zentrum entsteht eine Protosonne, die zuerst aufgrund der in Wärme umgewandelten Gravitationsenergie und dann, sobald die Massendichte und Temperatur im Kern gross genug ist, aufgrund der dann gestarteten Kernfusion zu leuchten beginnt. Mit dem Leuchten beginnt auch der Sonnenwind, der das leicht flüchtige Gas nach aussen zu blasen beginnt. In der Scheibe bilden sich einstweilen Moleküle und Staubpartikel, die zu immer grösseren Klümpchen von etwa 0.1 Mikrometern koagulieren. Diese Klümpchen sammeln sich im zentralen Teil der Scheibe und bilden dort eine dünne Scheibe, in der sie schnell wachsen können auf eine Grösse von 1 cm bis etwa 1 m. Diese Brocken wachsen durch Stösse zu sogenannten Planetesimalen von etwa 1 km Durchmesser. Davon gab es in der Gegend, wo heute die Erde ist, etwa 1 Billion. Je grösser Klumpen wachsen konnten, desto stärker wurde ihre Anziehungskraft und umso mehr kleinere Teilchen konnten sie aufsammeln. Mit zunehmenden Strahlungsdruck von der Sonne wurde das noch in der Scheibe vorhandene Gas nach aussen geblasen, wo die Gasplaneten Jupiter, Saturn, Uranus und Neptun gebildet wurden. Im inneren Bereich des Sonnensystems bildeten sich die Gesteinsplaneten Merkur, Venus, Erde und Mars (und der Erdmond). In der Lücke zwischen Mars und Jupiter, in der man die Asteroiden findet, wurde Planetenbildung aufgrund der starken Gezeitenwechselwirkung mit dem Jupiter unterbunden. Ein Anschauungsbeispiel lieferte der Komet Shoemaker-Levy 9, der 1994 im Gravitationsfeld des Jupiters zerbrach und 1995 auf diesen abstürzte.

Mit einem solchen Modell kann man die folgenden Beobachtungen gut erklären:

zum Seitenkopf, zum Inhaltsverzeichnis dieser Seite

Die Sonne ist ein Stern. Genau gesagt, ist es DER Stern in unserem Sonnensystem, denn andere gibt es nicht. In diesem Abschnitt soll die Sonne ein wenig “durchleuchtet” werden. Beginnen wir mit einigen “Binsenweisheiten” über die Sonne:

Die Distanz zur Sonne kann man nicht direkt messen, sondern über

den Umweg der Messung der Entfernung zur Venus oder zu Asteroiden wie Eros

(unter Ausnutzung des 3. Keplersches Gesetz). Die Entfernung Erde-Sonne

ergibt sich zu 150 Mio km im Mittel. Diese Grösse nennt man auch die

Astronomische Einheit (abgekürzt AU vom englischen Astronomical Unit).

Die Masse der Sonne ergibt sich nach dem Newtonschen

Gravitationsgesetz (bzw. der “modernen” Form des Keplerschen

Gesetzes) zu M

![]() kg. Mit dem leicht zu

messenden Winkeldurchmesser von etwa 0.5 Grad und der Distanz kann

man den Durchmesser der Sonne berechnen. Man erhält einen Wert von

1.4 Mio km, was 109 Erddurchmessern entspricht. Man sieht, die Erde

ist sehr klein im Vergleich mit der Sonne.

kg. Mit dem leicht zu

messenden Winkeldurchmesser von etwa 0.5 Grad und der Distanz kann

man den Durchmesser der Sonne berechnen. Man erhält einen Wert von

1.4 Mio km, was 109 Erddurchmessern entspricht. Man sieht, die Erde

ist sehr klein im Vergleich mit der Sonne.

Wie in der obigen Aufzählung bereits festgehalten ist, sendet die Sonne Licht, also elektromagnetische Strahlung aus, und zwar in allen möglichen Wellenlängen, vom Radiobereich bis zur Gammastrahlung.

Die physikalische Theorie dazu, die Quantenmechanik, wurde vor allem in den zwanziger Jahren des zwanzigsten Jahrhunderts entwickelt, von Leuten wie Max Planck, Nils Bohr, Arnold Sommerfeld, Erwin Schrödinger, Werner Heisenberg und Wolfgang Pauli. Und einige anderen.

Mit einem Spektrum der Sonne kann man eine qualitative Analyse der in der Sonne enthaltenen chemischen Elemente durchführen. Dabei vergleicht man die beobachteten Absorptionslinien mit im Labor erzeugten. Eine quantitative Analyse ist viel schwieriger, aber heute gut möglich. Als Ergebnis der Elementhäufigkeiten der äusseren Schichten der Sonne erhält man zu fast 75 % Wasserstoff, und fast der ganze Rest ist Helium mit etwa 24 % Anteil. Den Rest teilen sich alle anderen Elemente.

Aus der Spektroskopie bekommt man auch die Intensitätsverteilung

der Sonnenstrahlung. Daraus kann man mit dem Planckschen Gesetz

die Temperatur auf der Sonnenoberfläche bestimmen. Man

erhält

![]() K. Man kann die

Temparatur auch aus der Strahlungsleistung und mit dem Gesetz von Stefan und

Boltzmann die Temperatur berechnen, was das gleiches Ergebnis zeitigt.

Man kann sich als Faustregel 6000 K merken. Kelvin (Symbol K) ist die

physikalische Temperaturskala. Sie ist wie die Celsius-Skala

unterteilt, beginnt aber am absoluten Nullpunkt: somit sind

0

K. Man kann die

Temparatur auch aus der Strahlungsleistung und mit dem Gesetz von Stefan und

Boltzmann die Temperatur berechnen, was das gleiches Ergebnis zeitigt.

Man kann sich als Faustregel 6000 K merken. Kelvin (Symbol K) ist die

physikalische Temperaturskala. Sie ist wie die Celsius-Skala

unterteilt, beginnt aber am absoluten Nullpunkt: somit sind

0![]() C = 273.15 K.

C = 273.15 K.

Auch die theoretische Physik machte auf dem Gebiet der Kernphysik in

den dreissiger Jahren des zwanzigsten Jahrhunderts grosse Fortschritte.

Damit konnten die Modelle für die Energiegewinnung in der Sonne

aufgestellt werden. In der relativ massearmen Sonne spielt vor allem

die p-p Kette eine dominante Rolle. Die Energie, die pro gebildetem Heliumkern

freigesetzt wird, ist dabei 0.7 % Massenverlust oder

![]() erg (das entspricht der Energie bei einer Nasenlandung einer Fliege).

Das ist natürlich nur eine sehr kleine Energiemenge, aber es

verschmelzen sehr viele Teilchen. Die Anzahl macht es.

erg (das entspricht der Energie bei einer Nasenlandung einer Fliege).

Das ist natürlich nur eine sehr kleine Energiemenge, aber es

verschmelzen sehr viele Teilchen. Die Anzahl macht es.

Bei massereicheren Sternen spielt vor allem der Kohlenstoffzyklus oder CNO-Zyklus oder Bethe-Weizsäcker-Zyklus (Hans Bethe und Carl Friedrich von Weizsäcker, 1938) die Rolle des Energielieferanten. Der CNO-Zyklus braucht eine höhere Zentraltemperatur als die p-p Kette, ist aber effizienter.

Im Sonnenkern werden pro Sekunde 5 Mio Tonnen Wasserstoff verbraucht. Das mag nach viel klingen, ist aber nur 1/4000 der Masse seit Start der Wasserstoffusion in der Sonne vor etwa 5 Milliarden Jahren.

Die zweite Testmöglichkeit bietet die Helioseismologie, bzw. die Heliotomografie. Dazu stellt man Beobachtungen von Oszillationen auf der Sonnenoberfläche an und modelliert die Wege der Störungen im Sonneninneren. Damit kann man - vergleichbar mit einer tomografischen Untersuchung z.B. eines Menschen (Computertomografie) - das Innere der Sonne abbilden. Der SOHO-Satellit (Solar and Heliospheric Observatory) ist für solche Untersuchungen speziell ausgerüstet worden. Bislang bestätigen die helioseismischen Untersuchungen das Standardmodell recht gut.

zum Seitenkopf, zum Inhaltsverzeichnis dieser Seite

Um eine bessere Vorstellung von den Grössenverhältnissen im

Sonnensystem zu bekommen, können wir uns die Sonne einmal so gross

wie eine Orange vorstellen: 10 cm im Durchmesser. Die Erde wäre

dann 10 m von der Sonne entfernt und etwa 1 mm gross (der klassische

Stecknadelkopf). Der Jupiter ist bereits 50 m von der Sonne weg und

wäre 1 cm gross. Der äusserste Planet, Pluto, befindet sich im

Durchschnitt 400 m von der Sonne entfernt. Der nächste Stern,

![]() Centauri, ist dann bereits stattliche 3000 km von uns entfernt.

Centauri, ist dann bereits stattliche 3000 km von uns entfernt.

zum Seitenkopf, zum Inhaltsverzeichnis dieser Seite